“轰隆隆……”9月的丽江市永胜县涛源镇,金色的稻浪随风翻滚,收割机正开足马力。随着测产结果公布,人群瞬间沸腾:高产田块实收面积1206.7平方米,折算亩产1003.4公斤。这一高产成绩源自云南省自主选育的部标一级优质米水稻新品种“云两优9801”,再次印证了科技对水稻高产潜力的深度挖掘。

作为亚洲栽培稻起源中心和全球重要野生稻聚集区,云南稻米产业承载着千年农耕文明。2024年,全省水稻播种面积达1003.32万亩,占全省粮食播种面积的15.75%;产量452.86万吨,占全省粮食总产的22.72%;云南水稻产业在“量的积累”基础上,正加速向“质的跃升”转型。

自主创新品种多点开花“云”字牌稻种筑牢种业根基

云南自主选育水稻品种已实现“叫好又叫座”,楚雄彝族自治州楚雄市“云粳50号”、曲靖市麒麟区“云粳55号”百亩片平均亩产分别达762.2公斤、844.57公斤,验证了自育品种的高产潜力与广适性;2024年全省通过审定水稻品种(组合)53个,常规稻、杂交粳稻种源基本自给,彻底扭转“品种受制于人”的被动局面。

智能化水稻核不育选育技术实现“零的突破”。云南省农业科学院粮食作物研究所研究员奎丽梅表示:“集高产、优质、抗病、广适等性状为一体、且能实现轻简化繁制种的品种才有应用前景。”这一简单逻辑的背后,是科研人员“30年磨一剑”的种业“芯片”积累。2025年,云南省农业科学院在昭通市水富市基地育成优质两用核不育系7个,其中“云241S”“云243S”携带可视化叶色标记,可实现“轻简化去杂”,将大幅度保障制繁种纯度,为两系杂交稻注入“芯”动力。

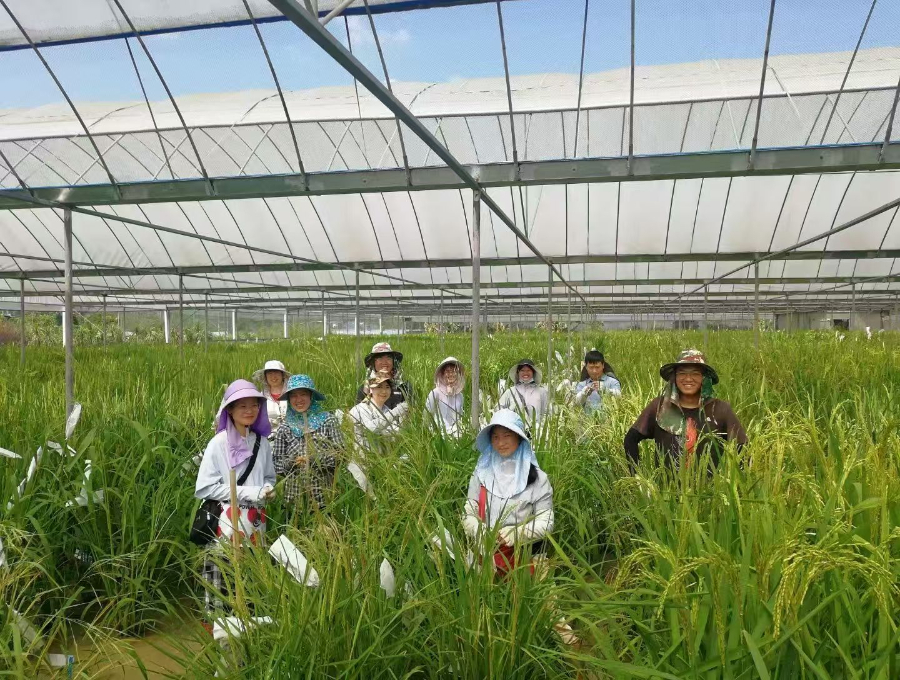

施甸县农科服务团田间待移栽的水稻育种材料(资料图)。

保山市施甸县建成5000余亩水稻两用核不育系繁育基地,保障全国80%的两系杂交稻亲本需求,成为全国种业供应链的关键枢纽,让“高原种仓”地位凸显。

绿色高效技术全面落地农旅融合拓展“稻+”价值链

2024年,云南集成推广“精确定量栽培+氮肥后移+病虫绿色防控”模式,实现绿色高效技术降本增效。玉溪市峨山彝族自治县、文山壮族苗族自治州广南县等地示范片化肥用量减少11.4%,农药使用减少31.5%,产量提高9%以上,亩均节本增效350元;红河哈尼族彝族自治州绿春县农科服务团在绿春县三猛乡建立优质常规香糯米“云科粳1号”覆膜套种黑花生粮经协同模式核心示范样板,减少化学除草剂使用100%,经实收测产,稻谷平均产量486.2千克/亩。

绿春县农科服务团成员在绿春县三猛乡实地查看水稻套种黑花生粮经协同模式核心示范样板(资料图)。

“稻+”融合拓展多元价值。保山市龙陵县“稻+鱼+木耳”亩产值4.77万元,楚雄市“稻+蒜”亩净收益1.1万元,元阳哈尼梯田“稻鸭共生”带动全县放鸭6.5万羽,产值1326万元。农文旅融合拓展稻+价值链。腾冲市、大理白族自治州、昆明市等地的彩色稻画、稻田迷宫吸引游客超百万人次,实现“一产”接“二产”连“三产”。

政策与服务体系支撑全面筑牢产业发展基石

云南省农业科学院于2022年牵头实施“百团千员助农增收”行动,组织了1300余名科技人员,组成129个农业科技服务团,实现对云南省所有县市区的全覆盖。围绕水稻全产业链,勐连县、宾川县、洱源县、施甸县、绿春县等农科服务团累计举办水稻绿色防控、旱作直播、稻渔综合种养等专题培训200余期,培训农户2.1万人次,发放技术资料5万余份,主推技术到位率90%以上。

景洪市农科服务团水稻杂交实验(资料图)。

政策驱动长远发展。《云南省粮油作物大面积单产提升行动实施方案》明确,到2030年全省水稻亩产力争达490公斤。2024年云南省统筹各类资金重点支持新品种示范、全程机械化、绿色防控等关键环节。依托科技特派团、“百团千员助农增收行动”,全省建成水稻专家工作站12个、示范基地46个,实现主推技术覆盖超90%。

面向未来,云南省将紧扣“种业振兴、绿色高效、延链增值”三大主线,加快构建现代水稻产业体系,打造全国重要的优质米生产基地和面向南亚东南亚的稻米贸易枢纽,为保障国家粮食安全贡献更多的“云南力量”。(完)